《低温物理学报》

岁时记︱晚清民国上海烟花爆竹燃放指南!

“桃符爆竹一年新,佳节元宵得未曾。尽力争奇无别事,侬家扎得采茶灯。”嘉庆年间的上海士人李松林,曾撰写这一首竹枝词记录家乡年俗。上海地区燃放爆竹的习俗传承已久,直到近年鞭炮禁燃令之前,这一风气经久不衰,爆竹声中一岁除早已是几代人的共同记忆。然而,在李松林之后的百余年间,上海经历了翻天覆地的变化,由江南县城一跃成为国际大都市;燃放爆竹的习俗和有关规定也因时而变,我们可以由此窥见上海城市化、现代化的历史进程。

迎财神,2013年初五清晨的城市街头

相当一段长的时间内,爆竹并非如现在这般,作为新春特供,每年仅在正月里抛头露面一次;在曾经的婚丧嫁娶、乔迁开张等场合,都离不开噼啪响声。在场面更为宏大的是定期举办的社区节庆——迎神赛会。沿街的民宅和商铺早已在路边摆上香案,挂好爆竹,人群簇拥着神像穿过大街小巷,炮声次第响起,硝烟弥漫开来。

当代迎神赛会中路边燃放的爆竹

对于近代上海市民来说,购买作为日常用品的爆竹,远不需要等到一年一度的销售时节。庙宇周边的香烛店锡箔店,以及贩卖洋火、香烟的沿街铺子,多有爆竹出售。晚清以来上海出售的爆竹主要分为两类:市民们可选择购入外来产品,也可支持本土厂家。近代上海的烟花爆竹十分依赖进口,开埠以后,城市规模扩大,外来人口大量涌入,烟花爆竹的需求量也随之提升。湖南的醴陵、浏阳等地是明清以来的爆竹业重镇,声誉远扬海外。清代咸同年间,浏阳从事“编炮”者已逾十万;到宣统时,两县出口的爆竹每年为国家财政贡献九十万两白银。武昌、汉口亦是重要产地,盛产一种名叫“全红”的爆竹。长江中游的烟花爆竹顺流而下,出现在上海的街头巷尾。湘鄂旅沪商人人数众多,其中不乏以此为业者。爆竹带来的财富使他们衣食无忧,即便家乡遭遇凶年,也有稳定产业可以维持生计,不至于外出逃荒流离失所。

上海瞿公真人庙,曾是湖南旅沪客商的聚会场所,现庙已不复存在,该地改名为瞿溪路

从清末的市场调查来看,湘鄂一带出产的爆竹多为四、五万响,这并不能完全满足上海居民的欲求,沪上偏爱大排场,青睐八万响左右“高升”。如果对远道而来的外地爆竹不信任,担心途中受潮一类的潜在风险,那大可选购上海本土作坊新鲜出炉的产品。近代上海凭借地利之便与工业发展,四面八方物资齐聚,生产爆竹所需的氯酸钾、硝酸钾、土硝、精硝、硫磺五大原料均不难获取。爆竹生产的入行门槛并不高,技术相对简单,雇佣妇女和儿童计件生产,在为上海的城市贫民提供谋生渠道的同时,也为爆竹商节约了生产成本,售价自然更低。

近代上海吸纳了大量的周边地区移民,其中尤以宁波为最,本地的爆竹作坊既多由宁波籍移民控制,民国时期,甬绍商人联合苏南无锡、常州等地的商人组建上海爆竹业同业公会,希望由此与湘鄂商帮抗衡。当同行之间竞争激烈时,自然是消费者得利,同业公会治下的店铺有明确的行业规范和价格尺度,已在一定程度上杜绝了过年过节时漫天要价的现象。

在确定了店家之后,选购的时机亦十分关键。根据行业惯例,爆竹作坊一般是在阳历九月开工,密集生产至来年三月,四月到八月是工人们返乡务农的时间。除了正月过年前后的旺季,在每年清明节、中元节和十月朝(十月初一)上海城隍庙举行三巡会时,也会迎来短暂的销售高峰。淡季时爆竹滞销,由于储藏难度较大,店家通常会给予五折左右的折扣。在1927年前后,爆竹的价格迎来一次大涨,这是由于民国政府开征“迷信税”——爆竹和香烛、锡箔、纸马等物一并,被视为迷信产品,课以重税。行业公会和甬绍旅沪同乡会虽联名向政府陈情,要求免除这类税费,但收效甚微。

如何燃放亦是一大问题。须知禁燃烟花爆竹并非是当代都市为治理空气污染而产生的新政令,明清以来,城市日渐拥挤,消防成为一大难题,出于这方面考量,晚清时南京、烟台、宁波、广州等城已有明确的爆竹禁燃条例。

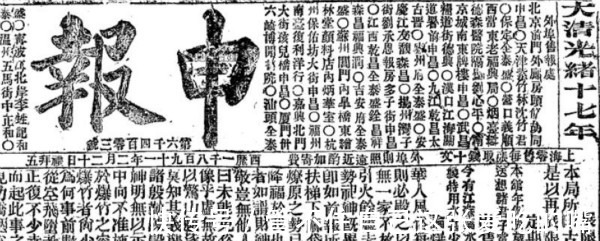

晚清《申报》中关于禁放爆竹的讨论

相对而言,租界的态度反而较为宽容,正月初一到十五是可燃放日期;虽然管理租界的洋人并不参与祭祖以及迎神赛会一类的活动,但只要提前报备,便也可获得批准。此外,如果不慎违规燃放,肇事者在象征性地“罚洋三角”后便旋即被释放。相较一般消费者而言,租界对爆竹商贩的态度要严苛得多,路边店铺在平日里出售爆竹是绝对不允许的,只要被巡捕房发现,店家便会被拘捕,并处以一百元以下的罚金,货物则会扣押到过年期间才会发还。这类突击检查十分频繁,法租界嵩山路的巡捕房便有此癖好,大批巡捕时常开着警备车登门搜查,每当遇到这类情况,店家便要准备好一套说辞应对,声称这些爆竹仅是店铺储备自用,并无销售打算。如果人赃俱获,便只能委托公会出面求情了。