《低温物理学报》

档案揭秘:文物流失之殇

7月24日,天龙山石窟佛首回归仪式在太原市举行,这是近百年来从日本追索回归的第一件天龙山石窟文物。上世纪20年代,天龙山石窟240尊雕像被盗,大多流失到海外。在那动荡的岁月里,被列强巧取豪夺的中国文物数不胜数。

古都北京有近千年的建都史,历经各朝代变迁,留存有大量珍贵的文物。文物是不允许贩卖的,而古玩则可以。古玩特指民间收藏的,不在国家禁止买卖之列的古物,公民可以合法所有、交换、转让和流通。不过,在历史上,有些不法商人打着经营古玩的幌子,干着贩卖文物的勾当。

从北京市档案馆的相关记载中,可以了解到北京古玩市场的情况,以及一些珍贵的文物是如何流失到国外的。

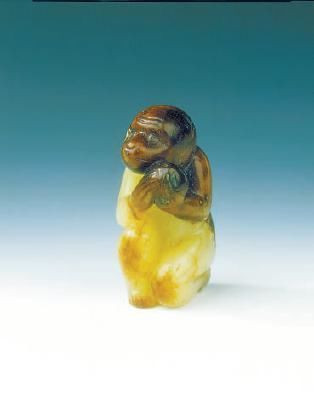

在英国东亚艺术博物馆被盗的猴抱桃玉雕

流失海外的《女史箴图》(局部)藏于大英博物馆

国宝流失海外难以计量

圆明园、故宫是国宝最集中的存放之处。第一次鸦片战争后,西方列强对中国进行政治经济和文化侵略,他们喜欢购买中国的古玉和瓷器等古玩,回国之后向国人炫耀。巨大的市场需求,给古玩商带来了商机。部分古玩商勾结故宫内部太监等人,偷盗故宫中的玉和瓷器等文物,其中一小部分销给了收藏家、官僚、军阀,绝大部分则流失到国外。

1860年,第二次鸦片战争期间,圆明园雪上加霜,国宝和文物再度蒙难。法国作家雨果如此描述:“1860年,两个强盗闯入圆明园,两个强盗把大肆掠夺圆明园的所得对半分赃。在历史面前,一个强盗叫不列颠,另一个强盗叫法兰西。”

《女史箴图》为唐代摹本,早已成为大英博物馆的镇馆之宝之一;法国卢浮宫藏有3万件以上的中国文物;吉美博物馆馆藏有2万余件……近年来,随着中国文物在市场上备受欢迎,盗贼也瞄准了世界各国博物馆中的精品文物。2004年,英国大英博物馆15件中国文物失窃;2012年,剑桥大学菲茨威廉博物馆18件罕见中国古董被盗,多是玉器,包括一件14世纪的明代玉杯,估计价值约1800万英镑(约合人民币1.8亿元);2018年4月20日,英国东亚艺术博物馆中国文物被盗,其中包括珍贵的猴抱桃玉雕,这些当年被盗抢到国外的中国文物,再次被窃贼所盗,至今成为悬案。

据档案记载,1900年八国联军侵华时期,故宫遭到抢劫,皇宫内宝座、镇瓷库的瓷佛均被抢。故宫文物散失者为50%,慈禧从西安回京后,议价出资,命令庆孝山收回了数万件藏品。后清廷感到花费太多,令庆孝山停止收购,但庆孝山仍然假借清廷的名义收购,共收回散失全部藏品的80%。剩余散失藏品的20%,除被侵略者抢走以外,其余大多数都经古玩商卖给了外国人。

清朝末年,故宫内部的执事(指侍卫管锁、管册子的人员),乘祭祀熬腊八粥必须开库的时机,内外串通,与运米人员勾结,将所盗文物藏在米袋子之内,蒙混出宫。故宫内的警卫看到宫内的人员带人出宫,也就没有稽查。太监、妃子和宫女们也竞相盗窃宫内物品,盗出的物品大多卖给了故宫后门附近的古玩商,通过古玩商转售到国外。故宫内部的一部分职员也利用清册上只须注明一些文物有残缺,不用注明残缺程度的管理漏洞,采取偷梁换柱的方式盗取文物。

据档案记载,截至1949年底,北京共有古玩商700余家,其中摊贩多集中于青山居,约有500多家。古玩坐商将近200家,无店号者或其他行业做掩护而经营古玩者约10余家,700余家商户中,大古玩商35户,其中以陈鉴塘、岳彬、马葆三、王兆彬、黄镜涵、崔耀亭、铁宝廷、杜玉林、铁中正、崔仲良、孙瀛洲、张子厚、张德山等20余家为最大。民国时期,部分商户与国民党军阀、官僚资本往来密切,其中一些古玩商的藏品来源和经营方式都十分隐秘,从事着盗卖文物的活动。

紫禁城内文物被大量卖出

辛亥革命后,清朝政府寿终正寝,宫内的文物始终遭到窃贼的觊觎。北京古玩商通古斋、鉴古斋,以及黄镜涵、倪玉书、程长新等人,通过打小鼓的商贩和宫内人员串通,盗卖文物事件屡次发生。据档案记载:1917年,紫禁城万楼失火,宫内的大小官员趁火打劫,盗出许多文物。其中北京的一名李姓古玩商,在宫内失火后,购得200余件大小铜佛。齐姓古玩商得一大批宣纸、高力纸、腊尖纸。

1919年,逊帝溥仪仍居住在紫禁城。内务府公开招商投标,出售一些藏品。参与投标的古玩商有马子清、铁宝亭、解子瞻;前门外宝隆街古玩商会的俞槐清;位于东四的大吉祥、三区公;位于琉璃厂的博蕴斋、雅文斋、英古斋、桂月门;位于灯市口的荣兴祥,德文斋;润宝源的李华堂;同义斋的刘善亭等古玩商人和商家。此次招投标中,宫内大量文物被卖出。